|

|

3短诗五首

1.朗读这几首诗,体会凝练而含蓄的语言美。

2.把握诗歌中的意象,揣摩诗中的情感,理解诗中蕴含的哲理。

3.感受诗歌的不同艺术风格,体会不同的诗味。

2课时

布置学生完成《此处为所用参考书名》第3课课前预习卡

第1课时

1.诵读诗歌,把握诗歌的主要内容。

2.结合时代背景,理解诗歌的情感。

月夜

一、新课导入

1918年1月,《新青年》首次发表了白话诗九首,这九首诗开创了中国新诗的先河。沈尹默作为北大知名教授,他发表的这首《月夜》便是其中之一。有人说,正是因为这首诗的存在,中国面世的这一小批现代诗歌作品才可以说真正地显示出现代性。这首诗在文学史上地位如此之高,它到底具有怎样的魅力呢?下面,就让我们一起走进这首诗。(板书课题)

【设计意图】

简要介绍《月夜》在中国文学史上的地位,引起同学探究这首诗的兴趣。

二、初读诗歌,描绘画面

1.学生自由朗读诗歌,了解诗歌内容,体会诗歌的韵律。

2.这首小诗描绘了一幅月夜图景,请用自己的语言将这幅月夜图描绘出来。

预设 深秋的夜晚,明月高照,寒风呼啸,“我”与一株顶高的树并排站立,没有依靠。

【设计意图】

引导学生在自由朗读的基础上描绘诗歌画面,促进对诗歌内容的理解

三、结合背景,分析意象

师:分析意象之前先来了解一下本文的时代背景(见课件出示)。

1917年的中国,虽然经过辛亥革命,已经推翻了清王朝,但仍然处在北洋军阀的统治下,广大群众并没有真正觉醒,我们的民族仍旧封建愚昧、闭锁保守。此时,唤起自由思想和个性意识,显得尤为重要。沈尹默所在的北京大学,就是这种民主思想的摇篮;他所参与的《新青年》,是当时提倡新文化运动、推进新文化运动的旗帜。而新诗的出现,正是当时的人们追求“科学”与“民主”,追求人的个体的觉醒,追求思想解放、个性独立的象征。

学生自主讨论交流,思考下面的问题。

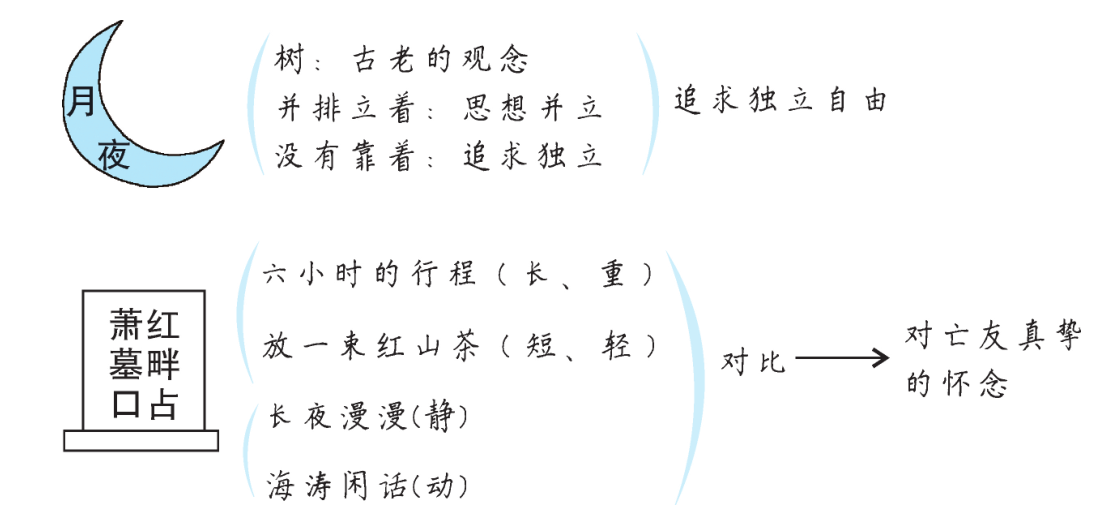

1.“霜风”与“月光”以及“我”与“顶高的树”两组意象的关系是什么?

预设 “霜风”呼啸,“明月”高照,这一组意象的对比,象征在黑暗年代里新诗如明月般照亮诗人的心。

“我”与“顶高的树”这一组意象,“我”既指诗人自己,也泛指拥有独立精神和自我意识的新青年;“顶高的树”象征着古老的观念,传统、稳健、根基深厚、固执而迂腐,“并排立着”是思想的并立。“没有靠着”象征诗人的自强自立。

2.本诗表达了作者怎样的思想?

预设 这首诗表现了“五四运动”前一代青年的个性觉醒,以及追求人格独立和思想自由的意识。

四、再读诗歌,感受韵味

1.有感情地再次朗读诗歌,体会诗歌的魅力。

提示:在理解诗歌主题的基础上,师和学生一起探讨这首诗的朗读技巧。如每一行的词尾“着”应当轻读,使语气委婉,节奏舒缓自然;“并排”“没有”两个词应当重读,体现出作者对独立自由的渴望。

2.感受诗歌美的韵味。

学生自由发言,说说这首诗“美”在何处。

预设 (1)韵律美。全诗每句均以虚词“着”结尾,形成统一的结构韵律,构成反复,并通过第三、四句句式的短长变化,使诗歌的节奏起伏,读来错落有致。

(2)意境美。全诗只有四行,却清晰地勾勒了一幅“月夜”场景:霜风、月光、高树、“我”,共同构筑了“月夜”的存在。这种看似简单的物象组合,所透露的诗意却是“可以意会而不可言传”的,意象的朦胧感增加了这首诗的整体韵味。

【设计意图】

本环节再次朗读诗歌,探讨诗歌朗读技巧,并以诗歌的“美”为切入点,引导学生体会凝练而含蓄的语言,感受诗歌朦胧的意境美。

萧红墓畔口占

一、了解作者及创作背景

1.作者介绍。

戴望舒(1905—1950),中国现代诗人、文学翻译家。1927年发表成名作《雨巷》,传诵一时,由此获得“雨巷诗人”之誉。1941年底被日寇逮捕入狱。在狱中写下《狱中题壁》《我用残损的手掌》等著名诗篇。

2.创作背景。

萧红(1911—1942),中国女作家,“民国四大才女”之一,被誉为“二十世纪三十年代的文学洛神”。萧红老家在现黑龙江省哈尔滨市呼兰区,她很早就从东北逃亡进关,辗转呼号,1933年开始文学创作,用自己的笔投入了抗日的洪流,1935年发表成名作《生死场》,晚期的主要作品有《呼兰河传》。

戴望舒与萧红友情深厚。1940年1月,二人在香港首次见面,却是一见如故。太平洋战争爆发之际,萧红生病却得不到正常的治疗,死在极度混乱中的香港,年仅31岁。这对于当时同样在香港坚持抗日的友人戴望舒来说,自然是一个极大的刺激。这首诗是戴望舒在被日本人抓走放出来后拜谒萧红墓时所作。“口占”,指即兴作诗词,说明这是随口吟成。

【设计意图】

简要介绍戴望舒与萧红,使学生了解两人友谊,从而进一步理解诗歌。

二、朗读诗歌,分析内容,把握情感

生自由朗读诗歌,结合阅读体验,思考下面的问题。

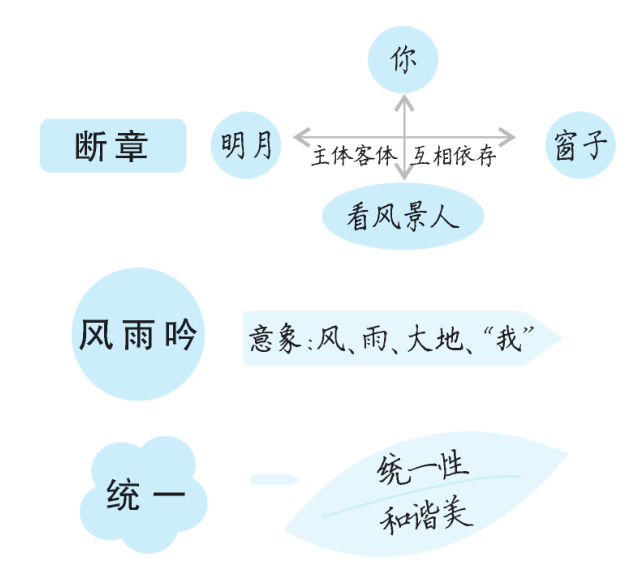

1.“走六小时寂寞的长途”一句中,“六小时”“长途”说明了什么?这一句体现了作者怎样的心情?

预设 “六小时”指出时间之长,“长途”指出距离之远,强调“六小时”和“长途”,说明了悼念之行颇为不易,表现出诗人与已故者友谊的深厚和诚挚。“寂寞”既是诗人当时的实际感受,又是诗人长期以来心境的真实写照,是诗篇最主要的感情基调。

2.诗人写“红山茶”有什么作用?表达了作者怎样的情感?

预设 红山茶的花性花品,正是萧红一生品性风采的象征——凌寒高洁、冷艳不群、坚忍不屈、执着奔放。“红山茶”这一意象,表达了诗人对萧红由衷的赞美、欣赏与缅怀。采摘一束鲜艳的红山茶放于“你头边”,这是戴望舒对萧红这样一位生前爱花写花的人最好的告慰与祭奠。

3.如何理解“我等待着,长夜漫漫”这句话?

预设 “长夜漫漫”,写出这种“等待”的漫长、痛苦,难以忍受,诗歌由对友人的怀念上升到一个新的高度——对命运、生死的追问。

4.如何理解“你却卧听着海涛闲话”?

预设 诗人与友人虽然天人永隔,逝者却享受着穿透世事的安详,“卧听着海涛闲话”,海陪伴着逝者,虽仍然不免寂寞,但灵魂却超然静观,而诗人却仍在漫漫长夜中等待答案。

5.这首诗中充满了各种对比关系,请你说说有哪些。

预设 “我”与“你”,“生”与“死”,走长途来悼念的“长”“重”与放一束山茶花的“短”“轻”,长夜的“静”和海涛的“动”。

师小结:这首伤逝之作,饱含着诗人对好友盛年而逝的惋惜和悲痛,对亡友的怀念。

三、布置作业

完成《此处为所用参考书名·好学案》第一单元主题阅读中的《我用残损的手掌》。

【设计意图】

本环节以问题为引导,突破诗歌中的难点,引导学生从理解具体词句内容,把握作者的情感的角度分析诗歌。

第2课时

1.自主探究,理解诗歌的主旨与情感。

2.对比阅读,了解早期白话新诗的共同特点。

3.体会哲理诗的内涵,模仿创作诗歌。

一、衔接导入

现代诗歌,语言凝练而含蓄,蕴含着丰富的情感和哲思。前面一节课,我们共同品读了《月夜》《萧红墓畔口占》这两首现代诗歌中的代表作。本节课,我们再来欣赏三首小诗,继续享受思考的愉悦。

【设计意图】

通过回顾上节课所学诗歌,引导学生学习新的三首小诗。

二、初读诗歌,讲我所爱

1.生自由朗读《断章》《风雨吟》《统一》三首诗,结合资料理解内容。

2.生说说自己最喜欢三首诗中的哪一首,并说明理由。

(生交流、讨论并作答)

【设计意图】

“选我所爱,畅所欲言”的方式,既能让学生发挥想象力,又能让学生立足诗歌内容,自主把握诗意。

三、再读诗歌,自主探究

1.生以小组为单位,再读诗歌,交流讨论自己认为最值得探讨的问题并写下来。

2.指名小组分享写下的问题,全班点评。

3.师点评并出示应重点思考的问题,引导学生思考。

(1)《断章》中由意象组合成的四个画面之间有什么联系?

(2)《断章》表达了怎样的哲理内涵?

(3)《风雨吟》中的“风”“雨”仅指自然界的风雨吗?它们还有什么其他意义?“大地”又有什么深层内涵?

(4)《风雨吟》中,“我”是怎样的形象?“我”的心态和情感是怎样的?

(5)《统一》中,如何理解“所有的叶是这一片,所有的花是这一朵”这两句诗?这首诗阐述了怎样的哲理?

预设 (1)前两个画面,“你站在桥上看风景”“看风景人在楼上看你”, 表面看来似乎互不相关,但“桥上”“楼上”这两个地点,却因为“看风景”这个动作产生了联系。 后两个画面,“明月装饰了你的窗子”“你装饰了别人的梦”,窗子与梦互不相关,却在“装饰”这一点上又产生了联系。十分平常的生活画面,几个毫不相关的事物,经过诗人的精心构思与组合,变得十分耐人寻味。

(2)世间万物既是相对的,又互相依存,息息相关。人与人之间、物与物之间,不论自觉与不自觉,都可能发生这样或那样的联系。同一时空中,作为主体的人或物,有可能变成客体,又可能从客体变成主体。

(3)这首诗作于1941年,这里的“风”“雨”表面为写景,实则是暗示风云变幻的历史时期。“大地”指的是当时风雨如晦的中国局势。

(4)“我”是一个有志向的青年,正因为“年轻”,在茫茫大海中辨不清方向,掌不稳命运之舟的舵把,因此有不知人生命运的舟船会驶往何处的迷茫和担忧。同时,因为处于社会浪潮的领航位置,面对苦难中的祖国,“我”有一种强烈的责任感、使命感。

(5)世界是多样的,世界因多样性而美丽;同时,所有的叶子和花本质上又是一样的。所以,繁多只一个空洞的概念,究其本质,都是同一事物。诗人借助简单的意象,做出对人生规律的解答,阐释了世界的统一性。

【设计意图】

让学生自己发现问题、讨论问题,有利于让每个成员都参与到课堂中来,让学生养成主动学习的习惯。

四、对比阅读,了解新诗

对比阅读课文这五首短诗,总结说说新诗的“新”指的是哪些方面。

(学生思考后自由发言,教师总结)

1.形式新:与旧体诗相比,不拘平仄,不拘长短,没有字数规定。在韵律上,押韵比较自由,但是一般还是遵循一定的韵律。

2.语言新:以白话写诗,不仅以白话词语代替文言词语,而且以白话的语法结构代替文言语法,并吸收国外新语法。

3.观念新:追求个性与独立,强调作者主体性情、情感与见解。

【设计意图】

引导学生综合对比五首诗,总结出新诗的特点,进一步加深理解。

结束语:罗丹说:“生活中从来不缺少美,而是缺少发现美的眼睛。”经过这五首诗的学习,大家再次感受到了现代诗歌特有的丰富情感和朦胧意境。课下大家可以再找一找沈尹默、戴望舒、芦荻等人的其他诗歌读一读,让这些对生活充满思考和热爱的诗人,指引我们去追求生活中的美好。

【设计意图】

创作诗歌,能够极大地激发学生对诗歌这一文体的兴趣,用读写结合的形式,全面培养学生的思维能力。

五、学以致用,布置作业

本课的五首短诗语言凝练却意蕴丰富。请你借鉴任意一首短诗的句式,创作一首小诗。

作为一篇自读课文,这堂课主要通过学生自主阅读来完成诗歌的鉴赏任务。第1课时重点指导学生结合时代背景分析前两首诗歌并解读意象,品味语言。第2课时则放手让学生自行尝试理解诗歌,让学生互相分享自己的感受体会,教师隐退于课堂之外,只就重难点问题进行点拨。这样的方式,能够让学生自己把握诗意,激发他们的情感共鸣,培养学生自主赏析诗歌的能力。

关键能力

解读诗歌要联系时代背景

很多现代诗都具有很强的时代烙印,比如沈尹默的《月夜》、芦荻的《风雨吟》等,要准确解读其中诗句,正确理解诗歌内涵,就必须结合时代背景。只有联系时代背景,才能拉近和诗人的距离,才能和诗人无间隔地对话和交流,才能更直接和更准确地把握诗人的情感律动。

例如在《月夜》一诗中,诗人写道:“我和一株顶高的树并排立着,却没有靠着。”这里的“没有靠着”如果不联系时代背景,学生可能会片面解读为内心的孤寂。但实际上,结合“五四”时期的社会特征,我们会发现作者要表现的并不是孤独,而是一种自强自立的精神,是用一种昂然的姿态来追求人格独立,追求思想自由。由此看来,对于具有朦胧意味的现代诗的解读,并非完全是“一千个读者有一千个哈姆雷特”,而应当站在特有的历史背景下分析、理解。

疑难探究

从哪里能看出这个时期的新诗具有“新中有旧”的特点?

《月夜》从题目,到诗中出现的意象,如“霜”“风”“月”“树”,都是古诗中的传统意象;从形式上看,诗一共四行,前两行为七字句,后两行略有变化,但相对来说整体形式依然较为整齐;从风格上来说,诗歌使用的是传统咏物寄怀的手法。因此这首诗能看到旧体诗的影子。

《萧红墓畔口占》结构也较为规整,面貌与绝句相近。从结构上看,古人作绝句,很讲究第三行所起的转折作用,元人杨载说过一番精辟的话:“大抵起承二句固难,然不过平直叙起为佳,从容承之为是。至如宛转变化工夫,全在第三句,若于此转变得好,则第四句如顺流之舟矣。”这首诗的第三句与“平直叙起”的第一、二句不同,从内容上看,和第四句合起来,具有明显的转折。

类文阅读

首次发表于《新青年》四卷第一号上的共有九首诗——胡适四首,沈尹默三首,刘半农两首。除了课本沈尹默的《月夜》,其余八首分别是:胡适的《鸽子》《人力车夫》《一念》《景不徙》,刘半农的《相隔一层纸》《题女儿小蕙周岁日造像》,沈尹默的《鸽子》《人力车夫》。

鸽子

胡 适

云淡天高,好一片晚秋天气!

有一群鸽子,在空中游戏。

看他们三三两两,

回环来往,

夷犹如意,——

忽地里,

翻身映日,

白羽衬青天,

十分鲜丽!

|

|

![]() 川公网安备51152402000101号 )|网站地图

川公网安备51152402000101号 )|网站地图