讲授新课

| 图片

思考:

国家为什么要进行收入分配?国家如何确定个人收入分配方式?

学生回答:

教师总结:(1)从制度构建的角度看:

个人收入分配方式不是任意决定的,生产资料所有制决定分配方式。在社会主义初级阶段,我国坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展,这就决定了我国现阶段必须实行按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配方式。

2018年家庭收入结构

思考:国家进行收入分配对人们生活有何意义?

教师总结:(2)从人民收入的角度看:

我国现阶段的个人收入分配方式,使我国居民收入来源多样化。

(3)从改善民生的角度看:收入分配是民生之源,是改善民生、实现发展成果由人民共享最重要、最直接的方式。

某村坚持发展集体经济,村办企业红红火火,每年的集体分红让人羡慕。村民不仅耕种自家承包的土地,而且在村办企业领着一笔不菲的工资。随着集体经济的壮大,村民也早早享受到免费的教育和医疗。该村富裕后,还不忘带动周边的乡村共同富裕。

思考:该村实行了什么样的个人收入分配方式?

从提高效率、促进公平的角度谈谈你对这种收入分配方式的看法。

2. 按劳分配

(1)地位:按劳分配是社会主义的分配原则,是由生产资料公有制所决定的。

(2)基本内容和要求:

在公有制经济中,在对社会总产品作了各项必要的扣除之后,以劳动者向社会提供的劳动(包括劳动数量和质量)为尺度分配个人消费品,多劳多得,少劳少得。

(3)为什么要实行按劳分配:

②重要性(意义):

实行按劳分配,劳动者的个人收入与其付出的劳动数量和质量直接联系在一起,有助于充分调动劳动者的积极性和创造性,激励劳动者努力学习科学技术、提高劳动技能,促进社会生产的发展(从劳动者积极性的角度)。

实行按劳分配是对人类以往几千年来不劳而获的剥削制度的根本否定,体现了劳动者共同劳动、平等分配的社会地位(从劳动者地位角度)。

按劳分配为主体、多种分配方式并存,打破了“大锅饭”的平均主义分配方式,提高了劳动效率﹔激励不同要素所有者加大要素投入,让一切创造社会财富的源泉充分涌流﹔既强调多劳多得、增加劳动者特别是一线劳动者的劳动报酬,又强调劳动、资本、土地、知识、技术、管理、数据等生产要素由市场评价贡献、按贡献决定报酬,有利于鼓励先进、提高效率、最大限度激发活力,有利于防止两极分化,逐步实现共同富裕。

——洪银兴《人民日报》2019年11月29日

思考:结合材料,谈谈我国能实行单一形式的按劳分配吗?除此之外还有什么分配方式?有何意义?

多种分配方式并存

有利于让一切要素的活力竞相迸发,让一切创造社会财富的源泉充分涌流,推动资源优化配置,促进经济发展。

小吕的爸爸在一家国有企业工作,每月有工资,年终还有奖金。小吕的妈妈是一家股份制企业的管理人员,除工资外,持有的公司股票也有分红。家庭投资理财由妈妈负责,银行存款和国债都有收益。小吕的叔叔是农民,转让了自家承包地的经营权,一心一意经营“农家乐”,收入增加了很多。小吕是一家公司的员工,业余时间喜欢小发明,通过转让自己的发明专利,获得一笔可观的收入。

探讨:

分析总结小吕一家人获取收入的途径,想一想我国居民收入可以分为哪些类型?

4.居民收入途径:

A 劳动性收入:工资、奖金、津贴

B 财产性收入:利息、租金

C 经营性收入:生产经营

D 转移性收入:养老金、社会救济、政府补贴

二、完善个人收入分配

中国国家统计局发布的数据显示,2019年前三季度,中国居民人均可支配收入22882元(人民币),同比名义增长8.8%,扣除价格因素实际增长6.1%。同期,中国GDP增速为6.2%,比居民可支配收入增速高0.1个百分点。

思考:

结合材料和你身边的实例,谈谈在国家发展的同时,人民的收入和生活水平发生了怎样的变化?这说明国家是如何完善个人收入分配,以保障收入分配公平的?

学生回答分享

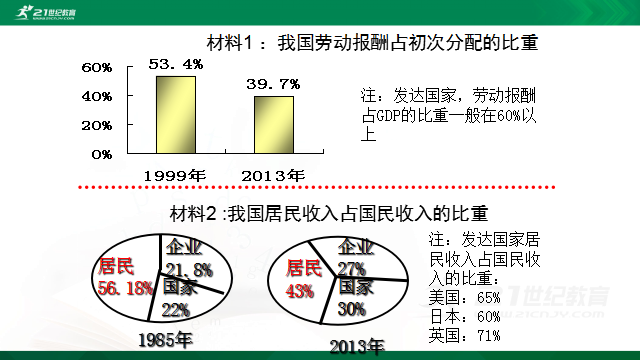

教师归纳:必须完善个人收入分配,理顺国家、企业和个人三者的收入分配关系。

- 完善个人收入分配,要坚持在经济增长的同时实现居民收入同步增长、在劳动生产率提高的同时实现劳动报酬同步提高。(从社会与个人的角度)

思考:结合材料思考体现了什么?

学生回答

教师归纳:(2)完善个人收入分配,在初次分配方面,要坚持按劳分配原则,完善按要素分配的体制机制,促进收入分配更合理、更有序;在再分配方面,要完善以税收、社会保障、转移支付等为主要手段的再分配调节机制(从初次分配与再分配角度)。

(3)完善个人收入分配,要规范收入分配秩序,扩大中等收入群体,增加低收入者收入,调节过高收入,取缔非法收入(从缩小收入分配差距角度看)。

如果贫困地区长期贫困,面貌长期得不到改变,群众生活长期得不到明显提高,那就没有体现我国社会主义制度的优越性,那也不是社会主义。

——2013年2月28日,习近平在党的十八届二中全会第二次全体会议上的讲话

思考:结合材料思考体现了什么新发展理念?

学生概括:

- 教师归纳:(4)完善个人收入分配,必须坚持消除贫困。(从消除贫困角度看)

- 为了消除贫困,让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会,要动员全党全国全社会力量,坚持精准扶贫、精准脱贫,把扶贫同扶志、扶智相结合,做到脱真贫、真脱贫。

| 学生阅读材料,同桌合作交流

学生结合材料,小组讨论交流

学生结合材料,小组讨论交流

学生结合材料,小组讨论交流

| 通过材料与合作交流,了解个人收入分配方式

学生自主学习并探究知识

|

![]() 川公网安备51152402000101号 )|网站地图

川公网安备51152402000101号 )|网站地图