|

|

1古诗词三首

[教学目标]

1.会认6个生字,会写14个生字。

2.有感情地朗读课文,背诵课文,默写《宿新市徐公店》。

3.想象画面,能说出诗中描绘的情景。

[教学重难点]

想象画面,能说出诗中描绘的情景。

[教学课时]

3课时

第1课时

◆课时目标

1.会认1个生字,会写6个生字。

2.有感情地朗读课文,体会诗人对乡村生活的喜爱之情。背诵课文。

3.能想象并说出诗歌表现的情景,感受乡村生活的恬静安详。(重难点)

一、创设情境,导入新课

你知道古人是怎样描写夏天的乡村生活吗?今天,我们就跟随宋代诗人范成大一起走进他的田园世界,去感受那浓浓的乡土气息!(板书课题,释题,简介作者)

二、初读古诗, 整体感知

1.自读古诗,字音读正确。

2.齐读,划分朗读节奏。(教师正音,指导学生注意读出诗的节奏)

3.多种形式读古诗,读出节奏。(师生齐读、指名读)

4.学生借助注释理解整首诗的意思。

5.教师鼓励学生借助注释用自己的话说说每句诗的大致意思。(同桌互相说)

三、理解诗意,自主想象

1.班级交流,疑处点拨。

(1)第一、二两句:梅子金黄杏子肥,麦花雪白菜花稀。

①提问:这两句诗中主要描写了哪些事物?(梅子、杏子、麦花、菜花)

追问:“麦花”是什么花?(荞麦花)“菜花”是什么花?(油菜花)

②提问:诗人是怎样将这些景物的美写出来的呢?你能体会到诗人的心情是怎样的吗?

点拨:指导学生紧扣“金黄、雪白、肥、稀”等关键词,想象画面之美。“肥”写出了黄澄澄的杏子个大饱满、汁多鲜美的样子;“稀”写出了油菜花凋落,绿油油的油菜籽开始成熟的样子,两个词语还预示着农作物的丰收。眼前的情景让诗人心情愉悦。

③组织学生描述自己头脑中浮现的画面。

(2)第三、四两句:日长篱落无人过,惟有蜻蜓蛱蝶飞。

①理解“日长”:联系生活经验理解,就是指夏天白天的时间变长了。

理解“篱落无人过”:出示篱笆图片,理解、体会篱笆在夏日映照下投下影子,乡间小路没有行人经过,村里一片宁静的景象。

想象“蜻蜓蛱蝶飞”的画面:引导学生结合前两句诗句中的事物想象“蜻蜓”和“蛱蝶”在梅子、杏子、麦花、菜花中飞舞的画面。

②教师小结:淳朴的乡村,蜻蜓和蛱蝶在那里悠闲地飞着,好一幅闲适、和谐的画面。让我们想象着画面,一起读读这两句诗。

2.再读古诗,体会诗情。

让学生轻声自读这首诗,思考:读了这首诗,你体会到诗人怎样的情感?

预设:诗人描述了乡村安宁幽静的生活,他的心情是悠闲、愉悦的。

四、指导写字,布置作业

1.出示“杂、稀、篱、蜻、蜓、蝶”,让学生分类说说写字要点。(这几个字笔画都比较多,写的时候注意写紧凑。)

2.学生练写,教师巡视指导。

3.布置作业。

第2课时

◆课时目标

1.会认3个生字,会写3个生字。

2.有感情地朗读课文,体会诗人对乡村生活的喜爱之情。背诵、默写这首古诗。

3.能想象并说出《宿新市徐公店》描绘的情景,感受乡村生活的怡然闲适。(重难点)

一、链接前诗,复习导入

1.复习导入,组织学生背诵《四时田园杂兴(其二十五)》。

2.引入:今天我们继续学习一首描写乡村生活的古诗。(板书诗题,释题,教写“宿”和“徐”)

二、初读古诗,掌握生字

1.生自由读诗。(教师相机正音,指导学生不懂的字词)

2.教师指导朗读,划分古诗节奏。

3.指导书写。

(1)生认读会写字,师指导书写要点。(复习“篱”的笔画,提醒注意笔顺)

(2)生练习书写,师巡视指导。

三、理解诗意,想象画面

1.整体感知,初步感知画面。

(1)自由读,边读边思考:这首诗主要描写了哪些事物?(篱落、一径、树头、儿童、黄蝶、菜花)

(2)联系对比:从整体上看,这些事物有什么特点?

要点:都是乡村自然中的典型事物;都是暮春时的典型事物,说明这是暮春季节。

2.学习前两句诗,体会春景之美。

(1)出示、朗读前两句诗,想象画面。

点拨:篱落疏疏:联系上一首诗中的“菜花稀”,想象篱笆稀疏的样子。

一径深:点出“深远”之意。

新绿:什么是新绿呢?你在生活中见过这样的画面吗?

(2)学生描述由前两句诗想象到的画面。

(3)指导学生再次朗读体会画面。

3.学习后两句诗,想象画中人物活动,体会童趣。

(1)引入:刚刚听了大家的描述,我知道前两句描述了一个很美很幽静的画面,接下来诗人让平静的画面动了起来,是哪些词语让这春天的画面动了起来呢?自由阅读诗句,并圈画关键词。(急走、追、飞入、寻)

(2)由静化动,想象画面。

请大家紧扣这些关键词语,联系自己的生活实际,看看能不能让想象中的画面动起来。同桌间相互交流。

(3)补充动作,还原画面。

提问:谁能用自己的语言描述一下想象到的画面?

点拨:引导学生具体描述“急走、追、飞入、寻”等动作,相机点评学生的想象与表达。

1.这首诗中诗人的心情是怎样的?(闲适、惬意、愉悦)带着想象,带着诗人的情感,朗读全诗。

2.总结学习方法。

引导学生梳理学习古诗的方法。

要点:借助注释理解意思,紧扣古诗中的事物想象画面,通过朗读浮现画面,体会诗人的思想感情。

第3课时

◆课时目标

1.会认2个生字,会写5个生字。

2.有感情地朗读课文,想象这首词描绘的画面,感受乡村生活的安宁美好。背诵这首词。(重难点)

3.初步了解宋词的特点。

一、复习背诵,导入新课

1.集体背诵前面学的两首诗。

2.教师指名背诵以前学过的《村居》(草长莺飞二月天……)。(板书课题,简介作者) 二、初读词句,整体感知

1.指导朗读。指名读课文,适时正音,指导读好节奏语调,再齐读。

2.指导生字书写。重点指导“檐”字,注意右边半包围结构中“八”两笔不能少。

3.提问:你发现词跟诗有哪些地方不一样?

预设1:前面两首古诗每句字数一致;词的句子有长有短。

预设2:前面两首诗不分段;词分为上下两段。上面一段词叫上阕,下面一段叫下阕。课文排版时,上下阕中间空了两格,读的时候,两阕中间停顿要稍长一些。

4.读了这首词,这里的村居给你的第一印象是怎样的?

预设1:这里的生活环境优美,清新自然。

预设2:这里的乡村生活很宁静、快乐。

三、展开想象,描绘画面

(一)学习上阕

1.自由读一读上阕,词中写了哪些景物?(茅屋、小溪、青草)

2.学生回答。(出示图片)

3.教师相机引导。

(1)茅屋是怎样的?(低矮)什么样的青草?(青绿、茂盛)怎样的小溪?(缓缓流淌、潺潺流淌、叮叮咚咚……)

(2)这一家人过着怎样的生活呢?(醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪?)

4.理解上阕的最后两句。

(1)理解“醉”“相媚好”。(醉:酒后微醉。相媚好:指相互逗趣、取乐。)

(2)再读句子,说说你看到了怎样的情景。(老两口在屋前用吴地方言聊着天,他们喝酒逗乐,其乐融融。)

(3)你仿佛听到了他们说些什么呢?(生自由想象)

(4)从诗句中可以感受到这个家庭透出什么样的氛围呢?(幸福、天伦之乐)

4.齐读上阕,感受他们平凡的幸福。

(二)学习下阕

1.三个儿子在哪里,他们分别在干什么呢?(自由读,指名说)

(1)小儿是怎么剥莲蓬的?(卧在溪边剥莲蓬)

(2)“卧”什么意思?(趴着)如果你也是一个调皮的孩子,你会以怎样的姿势“剥莲蓬”呢?(生自由回答,师提示要表现出一种自由自在的感觉。)

2.让我们来猜一猜,老两口儿最喜欢哪个儿子呢?你能说说理由吗?(大儿子勤勤恳恳地种田,成了家里的顶梁柱;二儿子老老实实,默默地编织鸡笼,干力所能及的事情;小儿子调皮可爱,为家中增添快乐。)

(1)再读句子,哪个词凸显出小儿子的调皮?哪个词最能反映出老两口儿对小儿子的喜爱?

(2)烈日炎炎,小儿子在溪头卧剥莲蓬,久久不肯回家。老两口儿和小儿子会有一番怎样的对话呢?(学生发挥想象,自由说)

3.在你眼中,这是一个什么样的家庭?(和谐、幸福……)

四、课堂练笔,体会感情

1.布置任务:从居住环境、老两口聊天、大儿二儿劳动、小儿剥莲蓬四个画面中,任选一个,写一写头脑中想象到的画面。

2.学生交流自己写的画面,教师相机点评。

小结:把大家想象的画面连起来,就是一幅景美人更美的乡村生活画。辛弃疾想赞美的是一个什么样的村居生活?(美好宁静、安居乐业)

3.齐诵《清平乐·村居》。

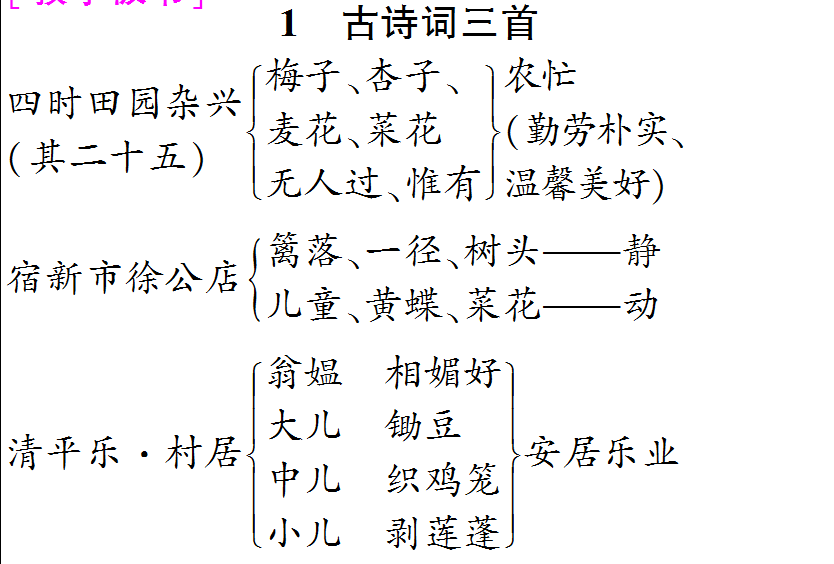

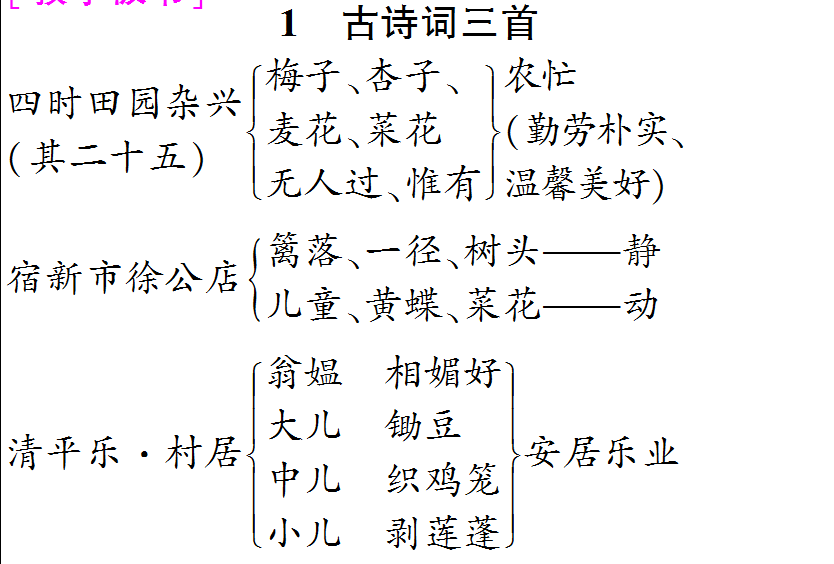

[教学板书]

[教学反思]

本课的三首古诗词描绘了和谐、美好、纯朴自然的乡村生活。要想帮助学生感受这独特的风景,就必须让他们想象出画面中具体的人或景物。在教学中,我先让学生读准字音、读出诗词节奏,然后引导他们找出具体的景物,也就是诗词中的关键语句,再相机点拨学生描述出诗句描绘的画面。同时,还帮助学生初步体会了诗人所表达的热爱乡村生活的情感。

|

|

![]() 川公网安备51152402000101号 )|网站地图

川公网安备51152402000101号 )|网站地图